黄井莲老人近照。

老人在家人陪同下骑三轮车锻炼身体。

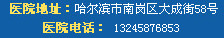

老人在收割庭院里栽种的油菜。

院子里的油菜黄了,黄井莲挥着镰刀,挑已经成熟的先割下来晒晒。

尽管腰背略显弯曲,但从老人麻利的身手来看,很难相信她已是一位百岁老人了。第一次见她的人,总会发出疑问:“您真有多岁了?咋看都像七八十岁。”

5月25日,商丘日报“百岁人家感党恩”融媒体采访组走进虞城县镇里堌乡张屯村,见到记者一行人,黄井莲当即放下手中的活,笑容满面地迎上来。

见到黄井莲的第一面,记者惊叹于岁月的力量和生命的顽强外,同样发出了关于她年龄的疑问。

“这还能说瞎话是咋?要不我给你们看看我的身份证。”老人言语幽默,当即掏出自己的身份证,“恁看看,我是年的人!”

黄井莲思维清晰,精神矍铄,眼神明亮,红光满面。

“现在要吃哩有吃哩,要喝哩有喝哩,要穿哩有穿哩,党和政府还给钱花,你说我咋能不年轻嘞?”老人拉着记者的手,笑声爽朗,逗得一院子的人都笑起来。

黄井莲的娘家在夏邑县杨集镇,丈夫刘景发48岁时因病去世,二人共生育过两个儿子四个女儿。

“我是解放前结的婚,那时候穷得不能再穷了,别说没有吃喝的了,穿的用的也是少得不能再提了。”提起当年的生活,黄井莲直摇头,“冬天穿的棉裤,天一热,就得赶快把棉套子扒下来当单裤子穿,一条裤子穿得补丁摞补丁还舍不得扔,一家人只有一条被子,谁铺过褥子啊!”

“苦日子早就过去了,恁看看我现在穿的啥,这些衣服都是小辈们给我买的,穿都穿不完。”黄井莲拽着崭新的外套衣角,夸赞说,“刚才忘了说了,我看着恁年轻还是因为俺家的后辈们都孝顺,天天都乐呵呵的,这都是俺大儿和大儿媳妇带头带得好,俺大儿是党员,活着的时候很孝顺。”

黄井莲提起已故的大儿子刘锁银时,言语中极为自豪。

大儿子刘锁银17岁当兵,18岁入党,后来转业到郑州当工人,在世时是一家人的顶梁柱。

“俺当家的当时工资是50多块钱,每个月他只留够自己吃饭的,剩下的钱全部补贴家里,后来俺公公的病越来越厉害,他就提前借工资给他治病,俺公公去世后,他单位每个月扣一部分,15年才还清。”黄井莲的大儿媳邵兰英说。

百善孝为先。刘锁银去世后,邵兰英便接过了照顾婆婆和整个家庭的担子,用她自己的话说,“俺当家的不在了,这个家我就是老大,俺要撑起来。”

“俺大嫂恁孝顺的人难找,她能吃亏,还能看开事儿,俺整个大家庭已经是五世同堂了,所有人都没有吵过架、红过脸。”黄井莲的大女儿刘素英说,“俺大嫂这些年不仅对俺娘孝顺,她还照顾俺一个痴呆的叔30多年,前两年,俺叔才去乡里的敬老院生活。”

家和万事兴。如今,黄井莲的后辈们有经商的,有当教师的,也有当警察的,每家的生活都是越过越好。尤其是邵兰英的两个儿子,在商丘农产品中心批发市场搞水果批发,生意做得风生水起。

5年前,黄井莲查出乳腺病变,邵兰英的大儿子刘新华提议做手术,医疗费他出。

最初,由于年龄偏大,医生担心黄井莲的身体承受不了,不建议手术治疗。刘新华等后辈为了老人的健康,坚持要为她做手术。等黄井莲的体检结果出来,连医生都感到惊讶,老人除了病变位置外,其他没有任何毛病。

医生被刘家后辈们的孝心所感动,最终顺利给老人做了手术。

做手术那天,后辈们用转运床推着黄井莲,她嫌太慢,便自己走楼梯去的手术室。手术后,黄井莲还问陪护的家人,她咋没有感到疼。

“我住半个月就出院了,和我一起做手术的还有另外两个人,我听说他们都不在了,就剩我一个喽。”黄井莲伸出一根手指头晃了晃,满脸笑容,“我这辈子就是心态好,啥事都不放心上,也不和谁计较事儿,现在的日子再好能好到哪儿去?哪有功夫生闲气?”

如今,只要天气好,黄井莲就会骑着三轮车出去转转,赶赶集,找相熟的老人聊聊天,“到现在我还是自己一个锅吃饭,不想麻烦孩子们,天天遛遛转转我心里可敞亮!”老人高兴地说。

黄井莲的长寿之道

岁的黄井莲思维清晰,手脚灵活,至今仍能自己洗衣做饭,能自己洗澡。

长寿基因:黄井莲共兄妹八人,其余七人离世时年龄都在80岁以上,还有90岁以上的。

生活习惯:黄井莲不喜欢吃肉食,一日三餐以馒头和面条等少量面食为主,一天最多吃一个鸡蛋,吃菜也少,喜欢喝花生奶、核桃奶。每天晚上10点左右休息,早上四五点钟起床,不睡午觉。

心态因素:黄井莲与人为善,多年来,从未和亲邻吵过架、红过脸,遇事看得开,从不斤斤计较。

家庭和睦:如今,黄井莲家五世同堂,晚辈们孝顺,平时经常给她送吃穿用的,还有零花钱,让老人时时刻刻能感受到家庭的温暖和生活的美好。

(翟华伟)

本文来源:商丘日报

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbzz/4065.html